泛黄纸页上的裂痕,是时光撕开的缺口;

斑驳墨迹里的故事,是文明跳动的脉搏。

“文物公益修复行动”聚焦这类濒危纸质瑰宝——

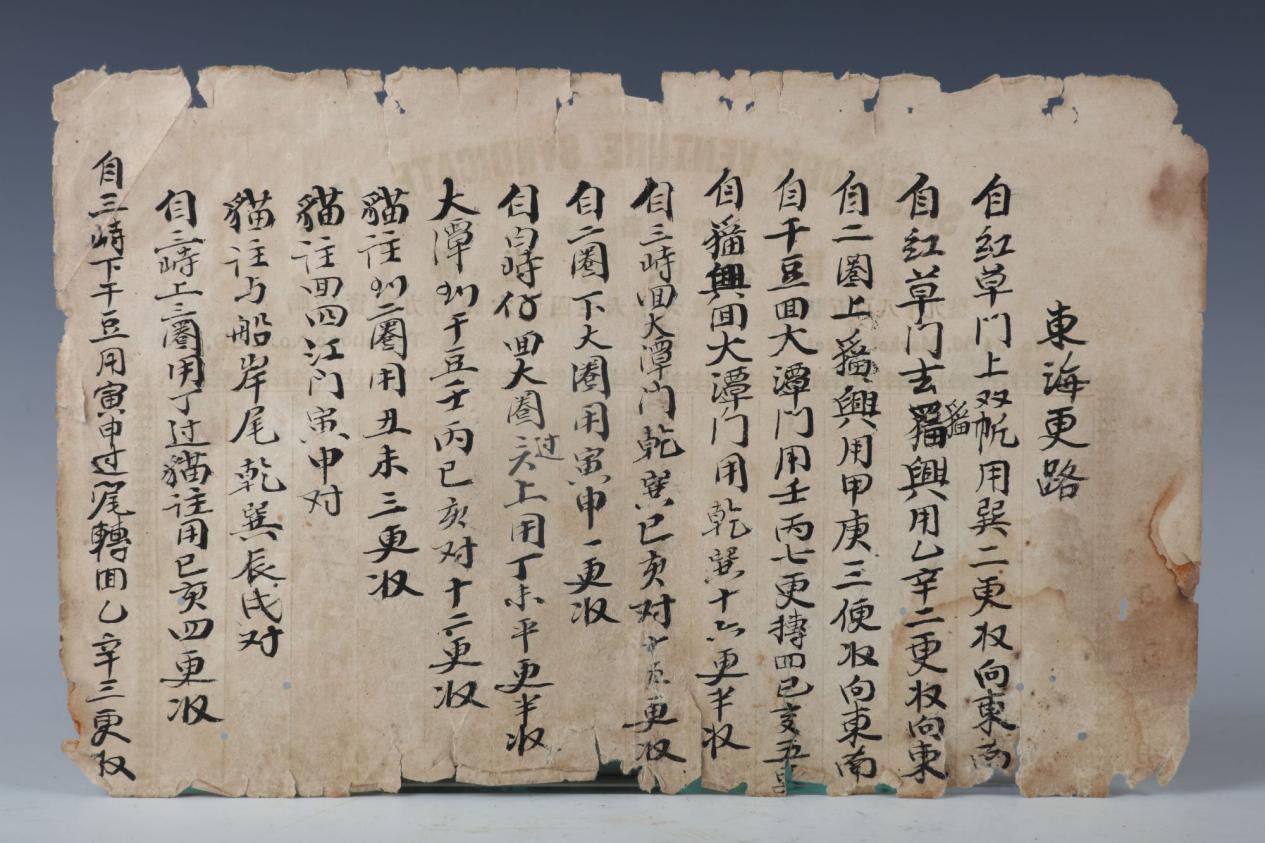

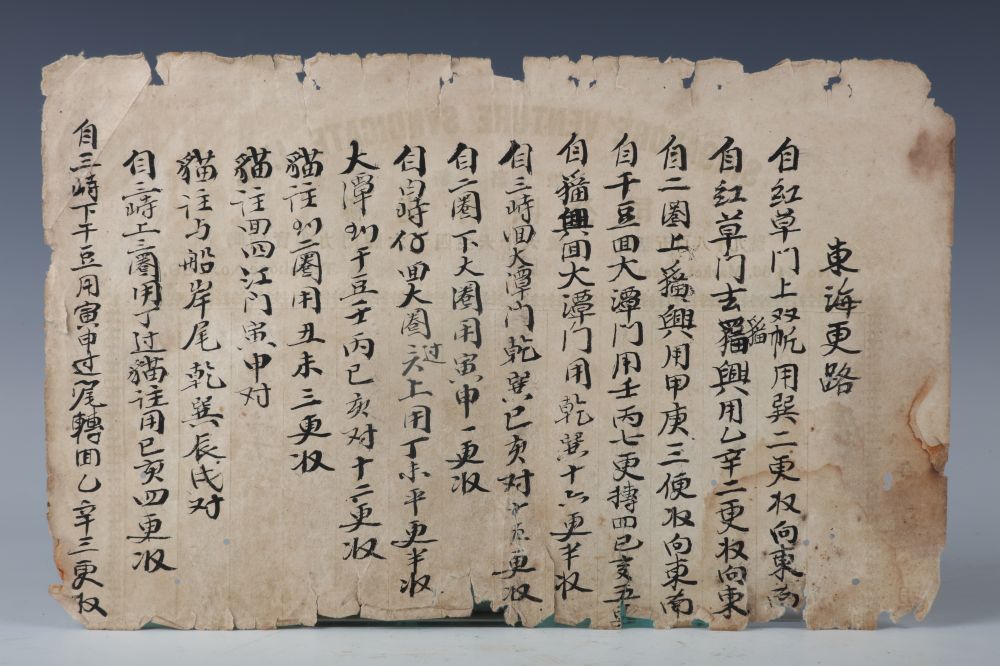

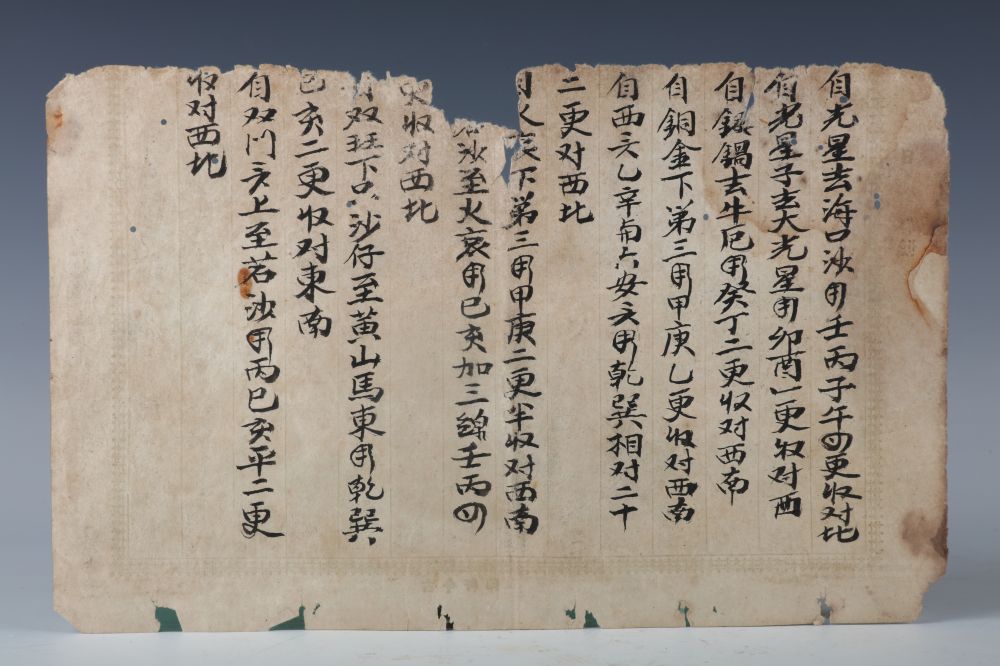

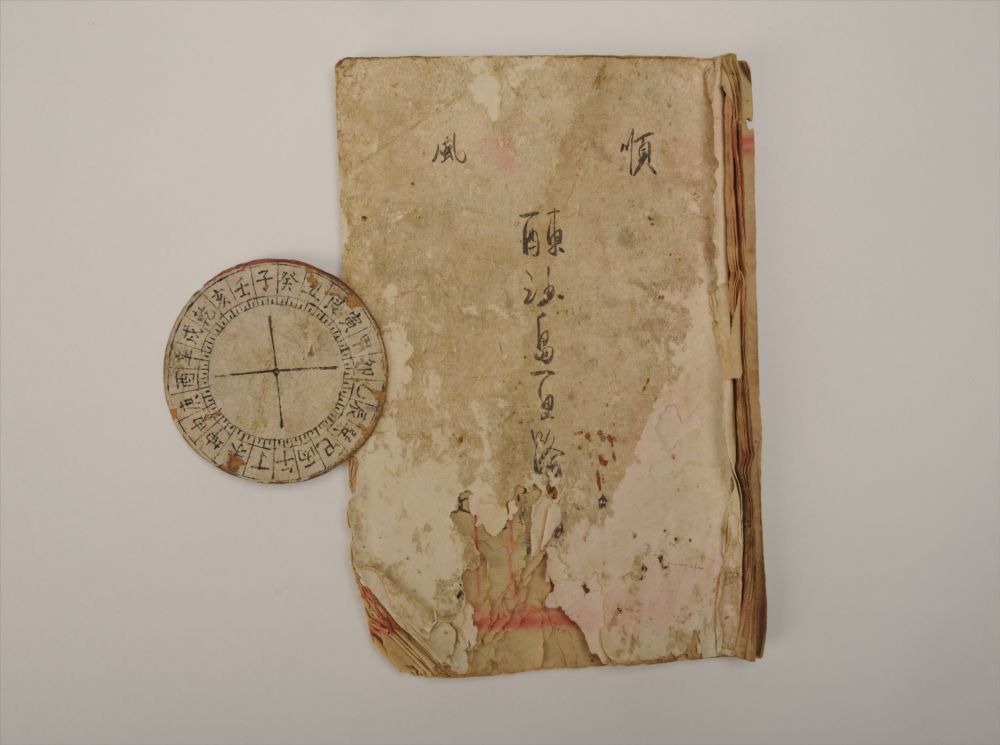

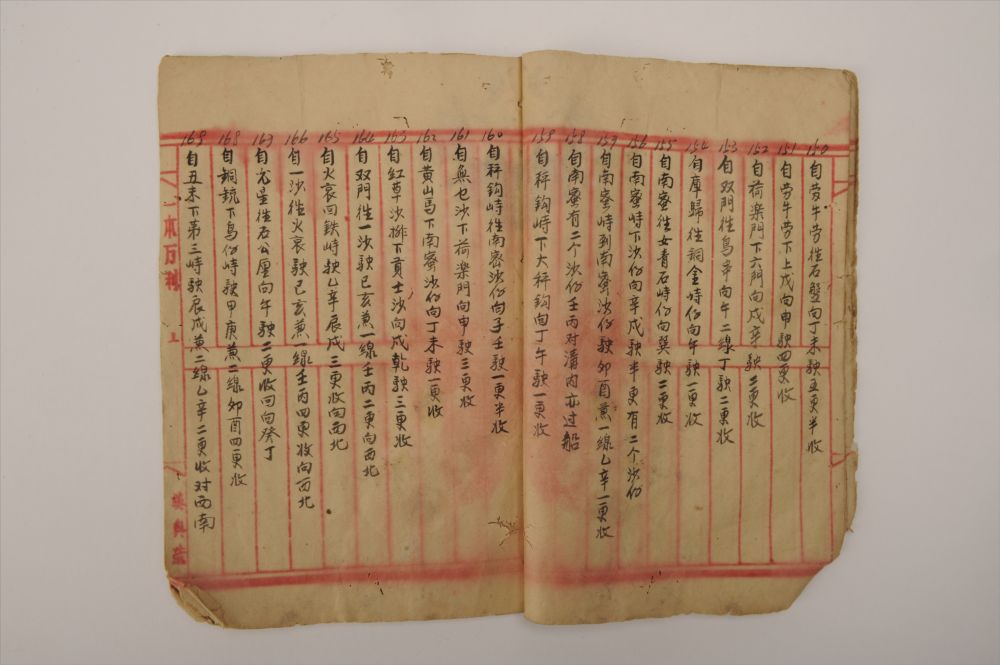

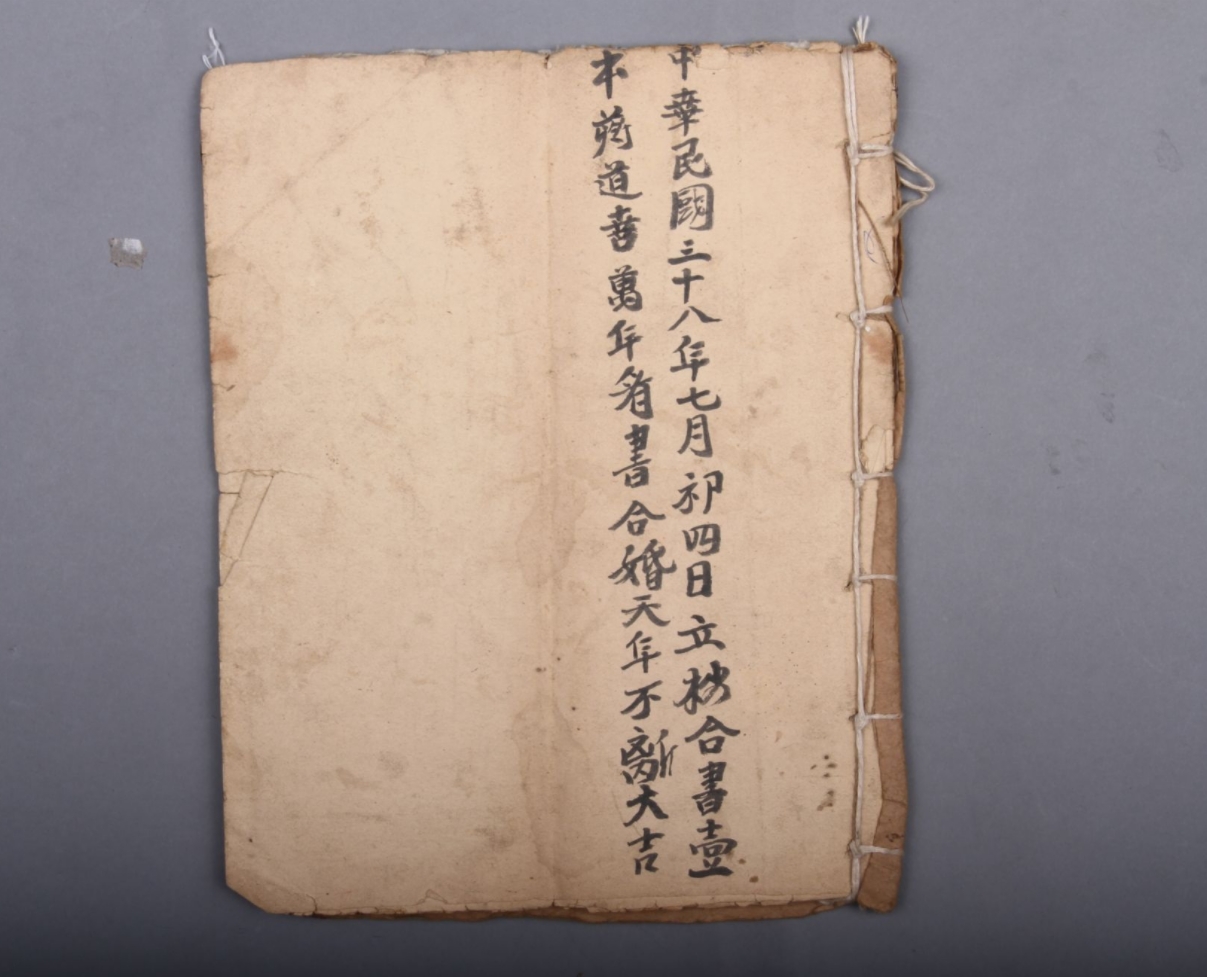

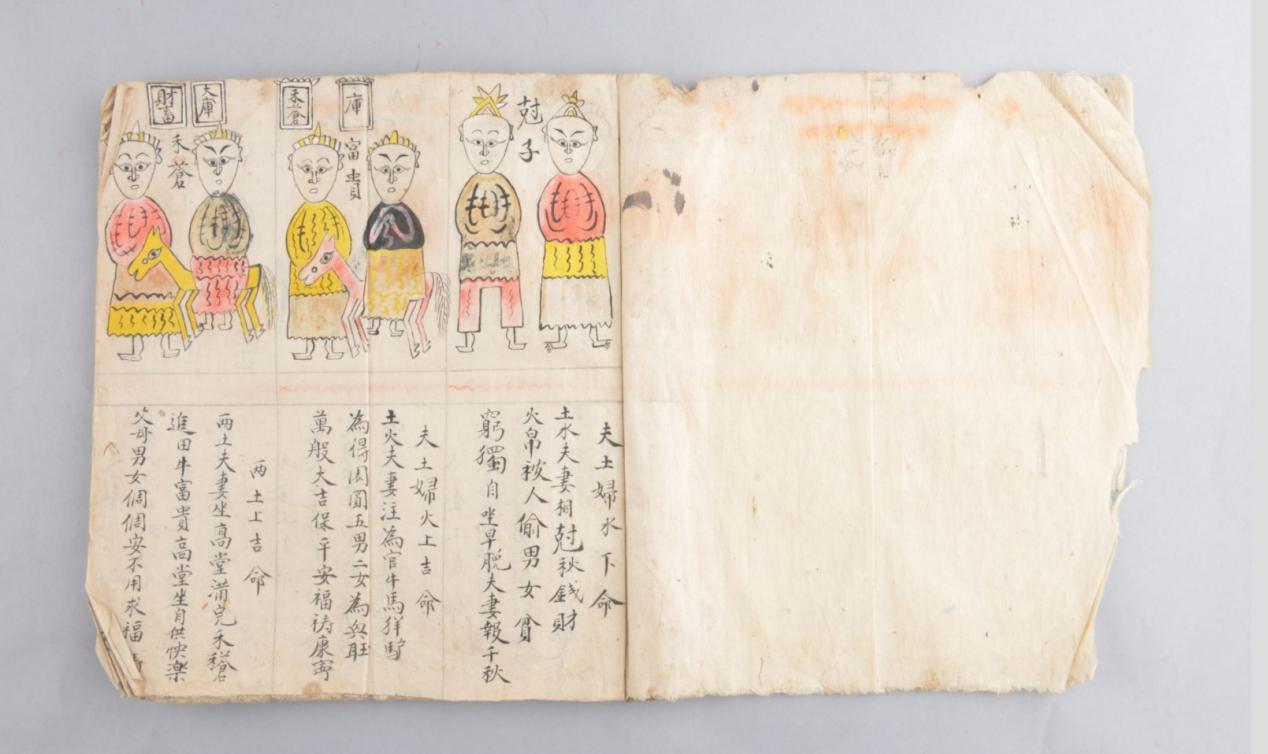

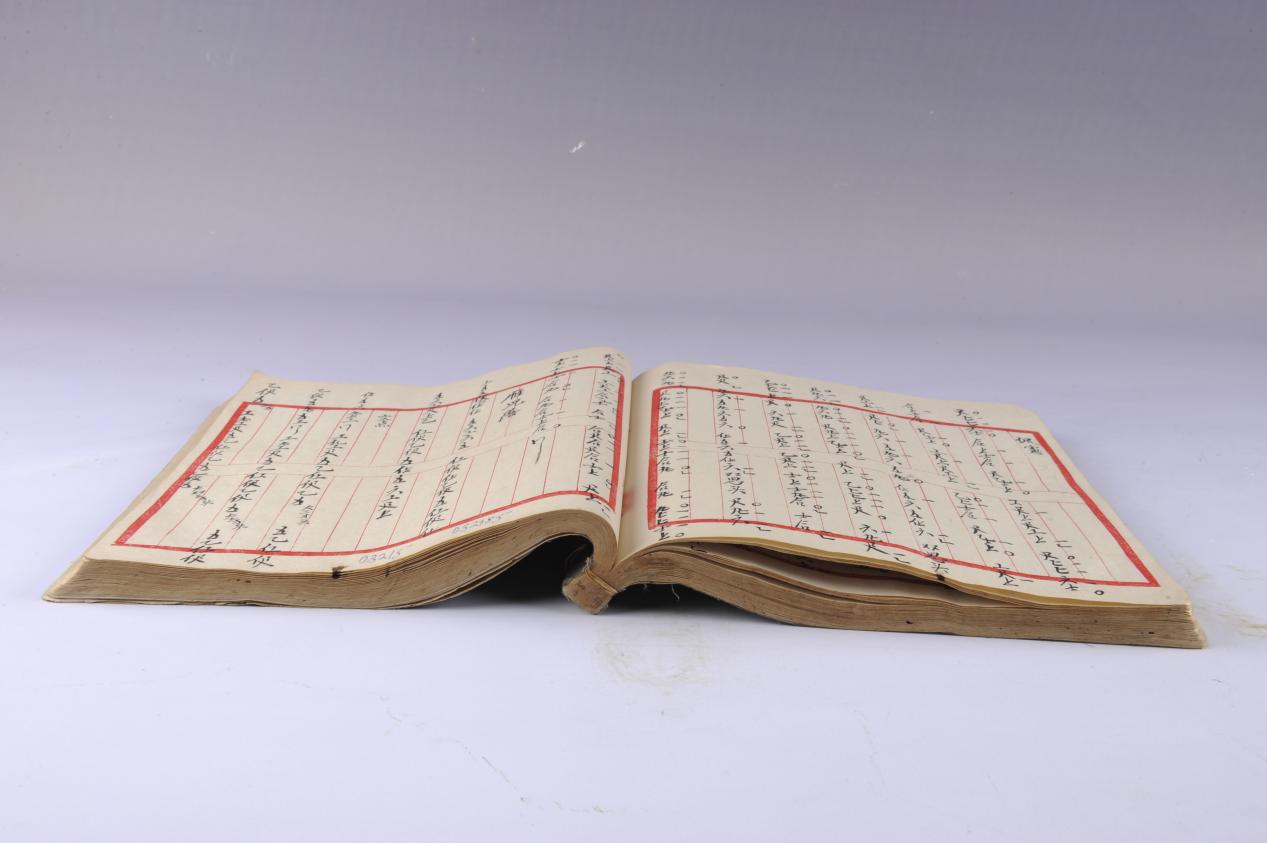

更路簿:南海航线上的“活地图”

“更”在中国古代航海术语中,既是一个时间概念,也是一个空间概念。古代渔民利用燃香计时,燃完一炷香的时间被称为一“更”。《更路薄》中的“更”就兼具上述时间和空间意义,“路”指的是帆船在大海中的航路。更路簿,又名《定罗经针位》、《西南沙更簿》、《顺风得利》、《注明东、北海更路簿》、《去西、南沙的水路簿》等,是海南渔民祖祖辈辈传抄的小册子,被誉为“南海天书”。渔民手绘的“航海GPS”,108条航线密布南海诸岛。这些明代“路线攻略”用方言标注暗礁、水流,见证了中国最早开发南海的铁证。

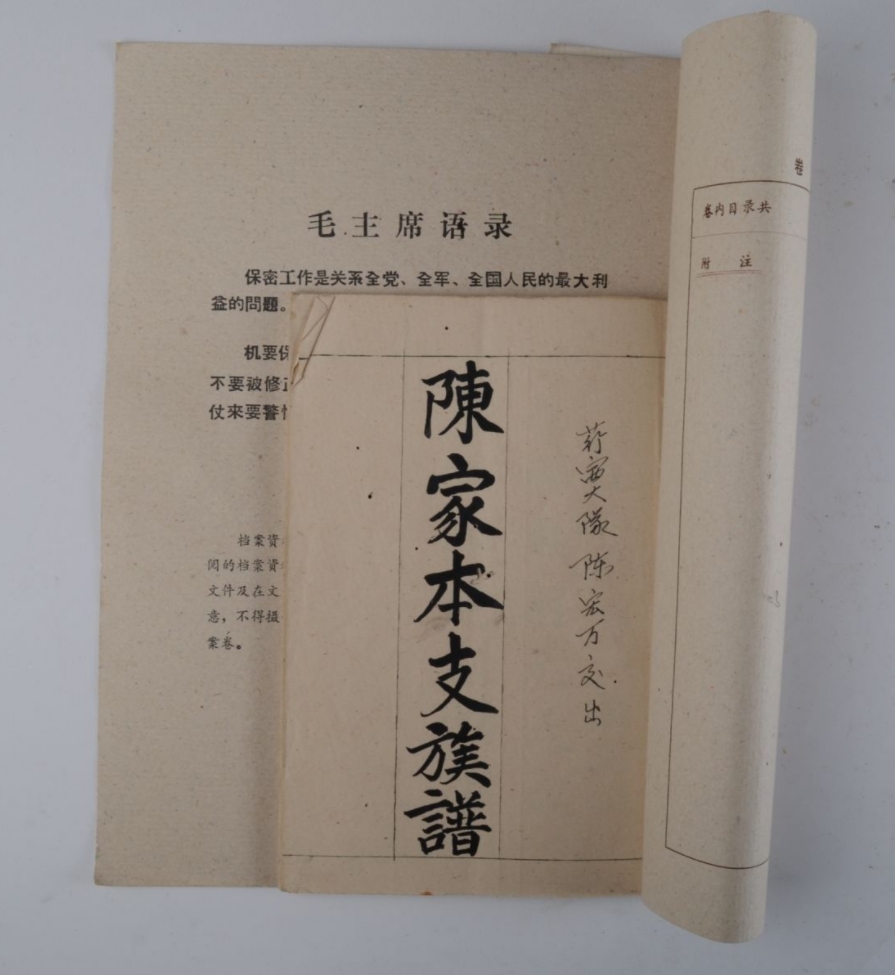

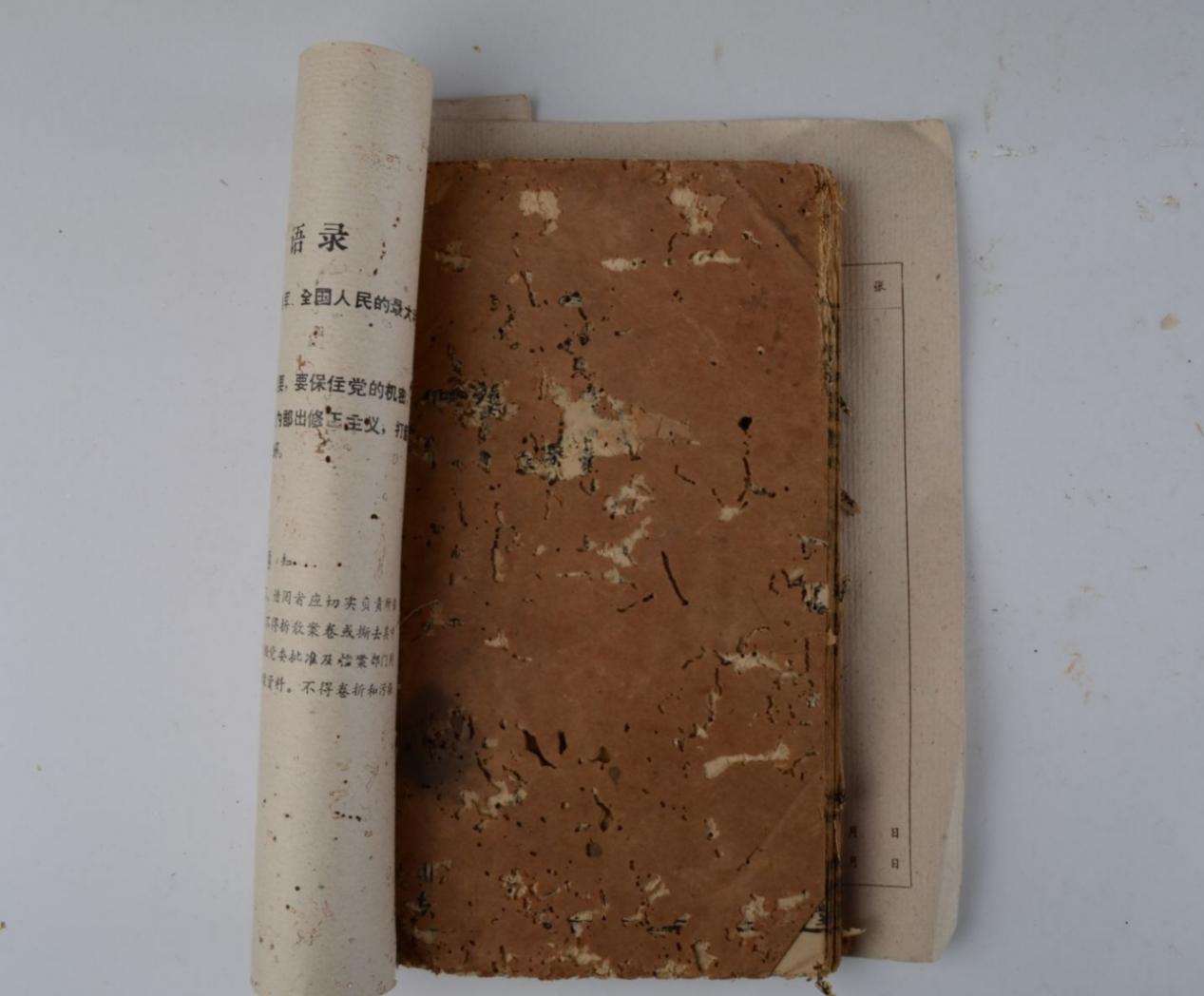

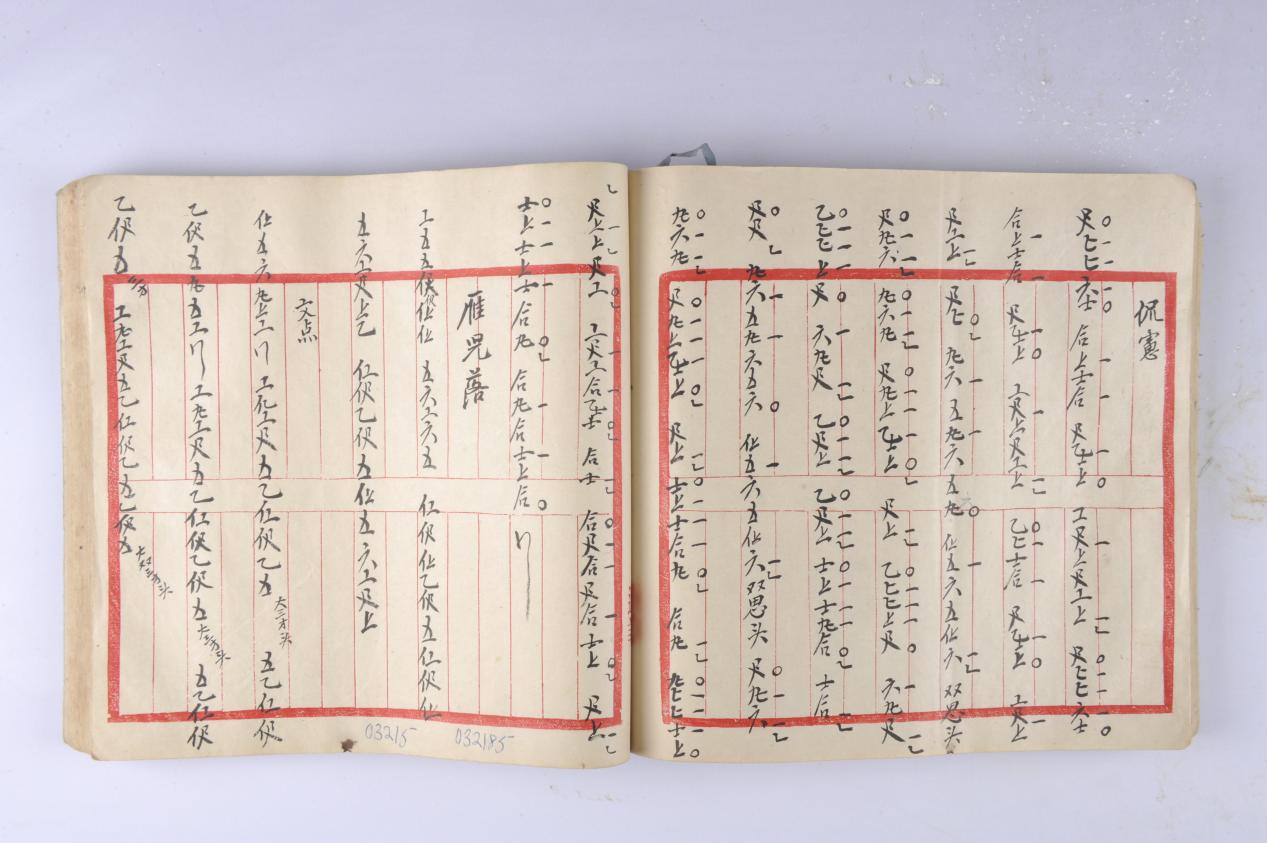

家谱族谱:祠堂深处的基因密码

家谱:家族记载本族世系和重要人物事迹的书。

族谱:记载家族或宗族世系和重要人物事迹的书。

两者均植根于中国传统宗法制度,是“敬天法祖”思想的体现,具有凝聚家族、规范伦理的作用,不仅是血脉图谱,更记录着族规家训、科举功名、艺文著述。

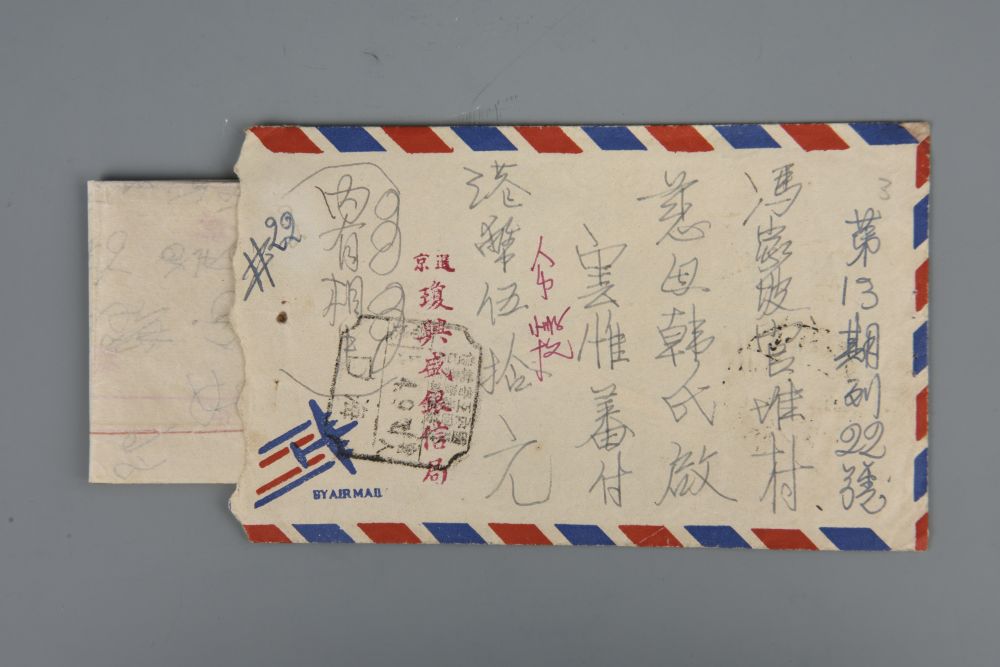

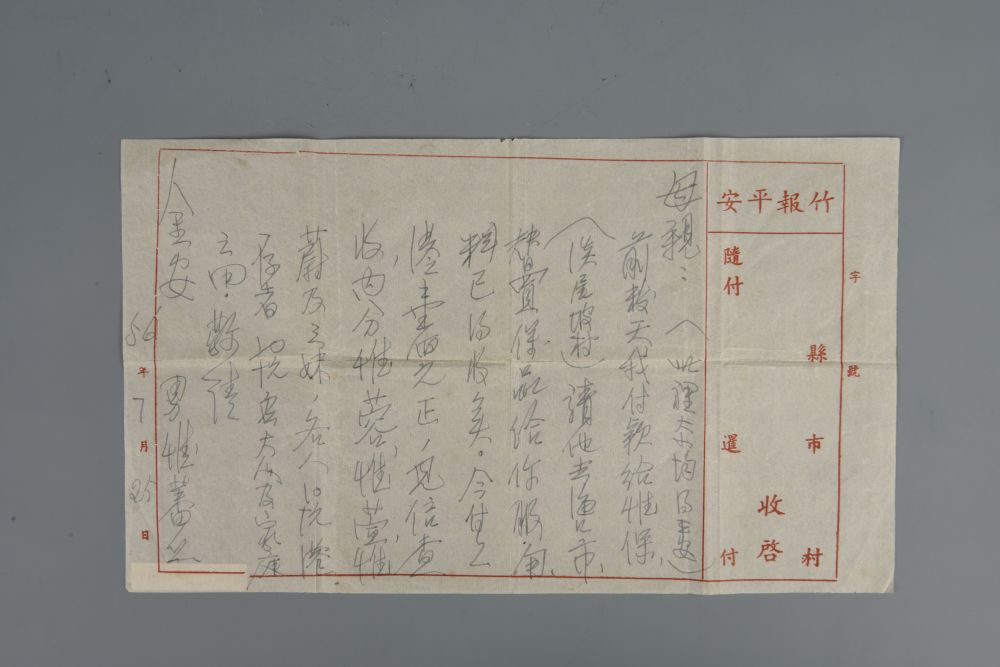

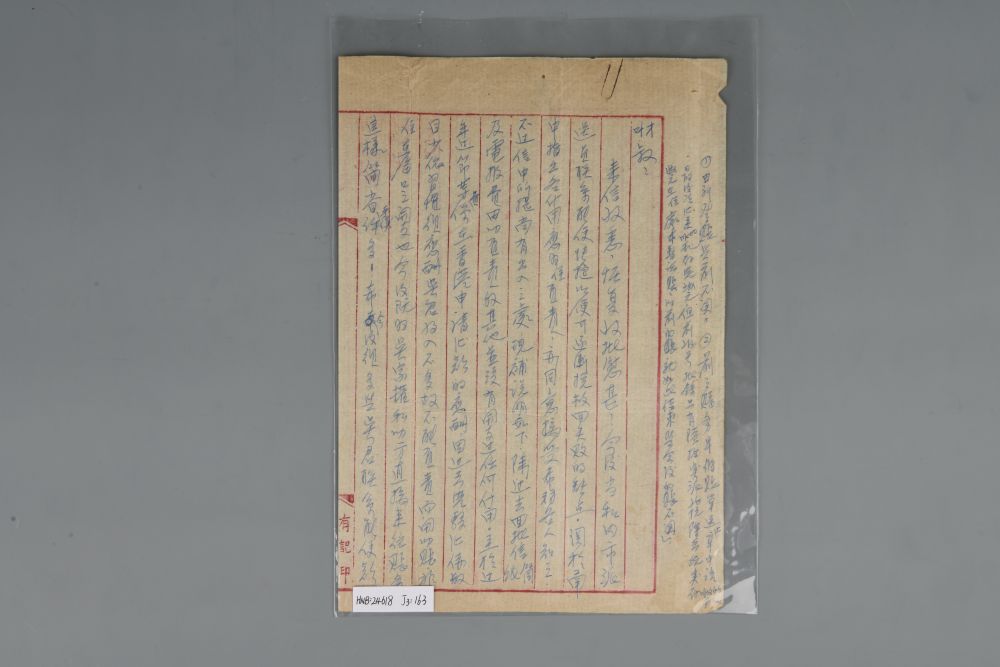

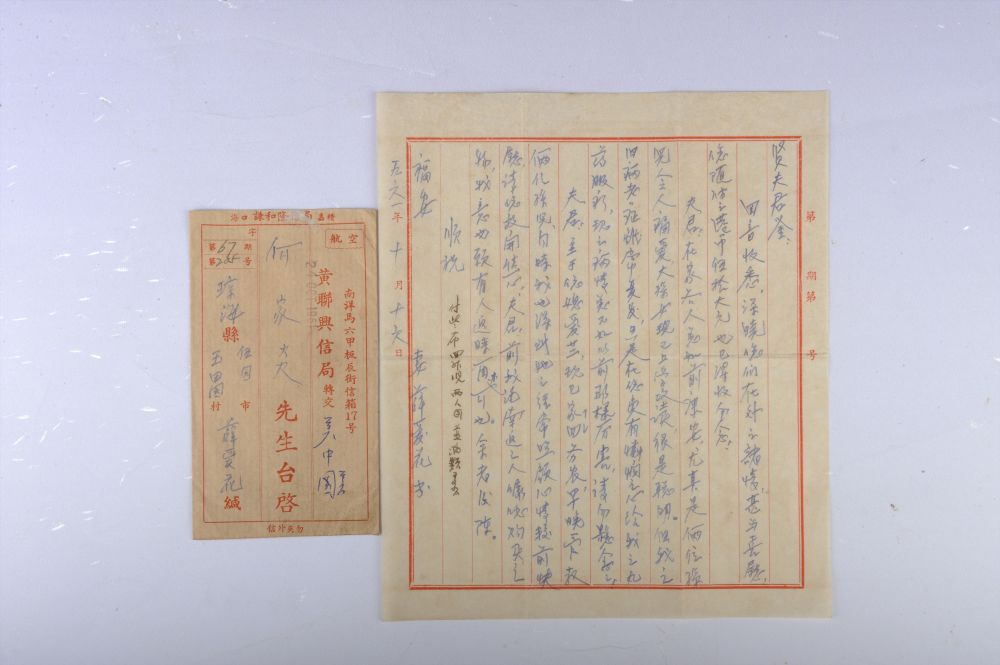

侨批与老旧信件:穿越硝烟的温度

“批”在闽南语里既是信也是汇款单。侨批,专指海外华侨通过海内外民间机构汇寄至国内的汇款暨家书,是一种信、汇合一的特殊邮传载体。一纸侨批三重泪:南洋劳工的血汗钱、繁体竖写的家书、盖着七国邮戳的封皮,这些穿越战火的家书,亟待用科技手段揭开风化字迹。

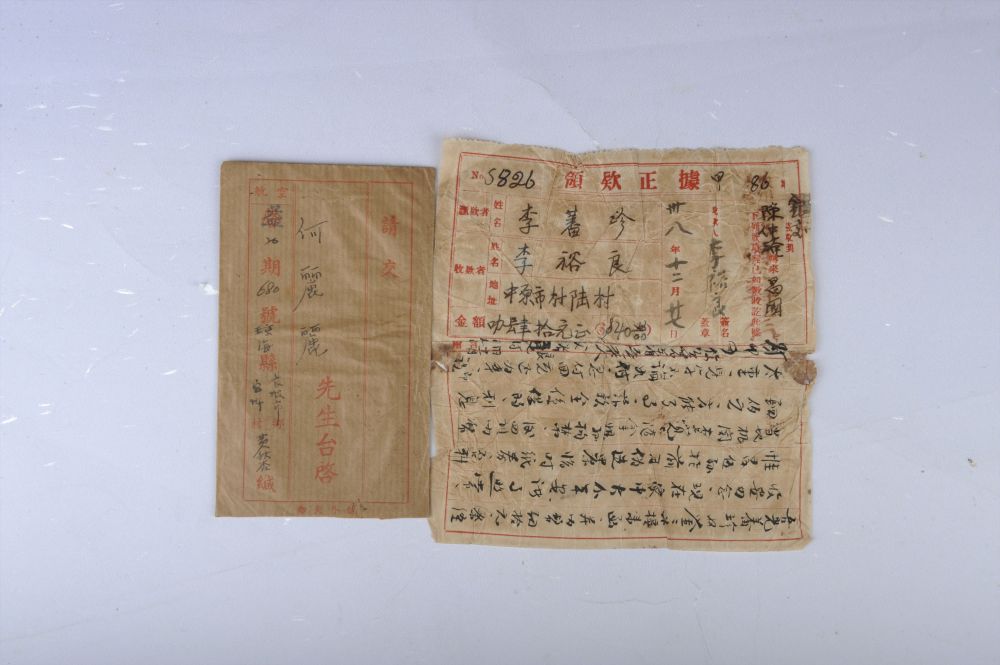

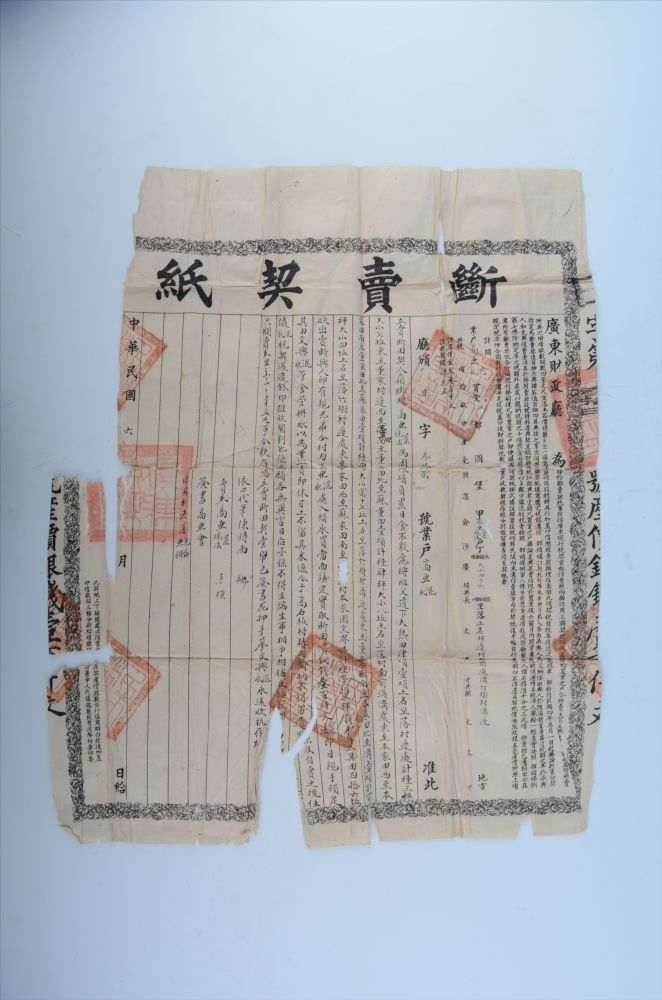

契约文书:民间信义的千年刻度

从土地买卖到过继嗣书,泛黄的宣纸上铁画银钩写着“一卖千休,永远为业”。中国一直有着广泛而频繁的契约实践以及契约知识的传承,存在着制约制度以及相应的契约意识和特定的契约文化。“画指为信”“立据为信”等是历代契约书写的惯用语,“官有政法,民从契约”是中国契约精神的集中体现。尾生抱柱、季布一诺千金等,均反映出传统中国社会对言诺守信思想的推崇。

【公益行动进行时】

海南省博物馆推出【让珍贵纸质文物重焕生机!海南省博物馆纸质“传家宝”公益修复活动】。每修复一份文书,就多打开一扇通往旧时光的门。

点击参与“海南省博物馆纸质‘传家宝’公益修复活动https://www.hainanmuseum.org/hnbwgcms/info/4198,让历史不再碎成二维码。当契约的红印淡成水痕,当家书的墨迹散作星尘,我们,便是最后这些穿越风雨的纸张,那道裱糊历史的浆糊。

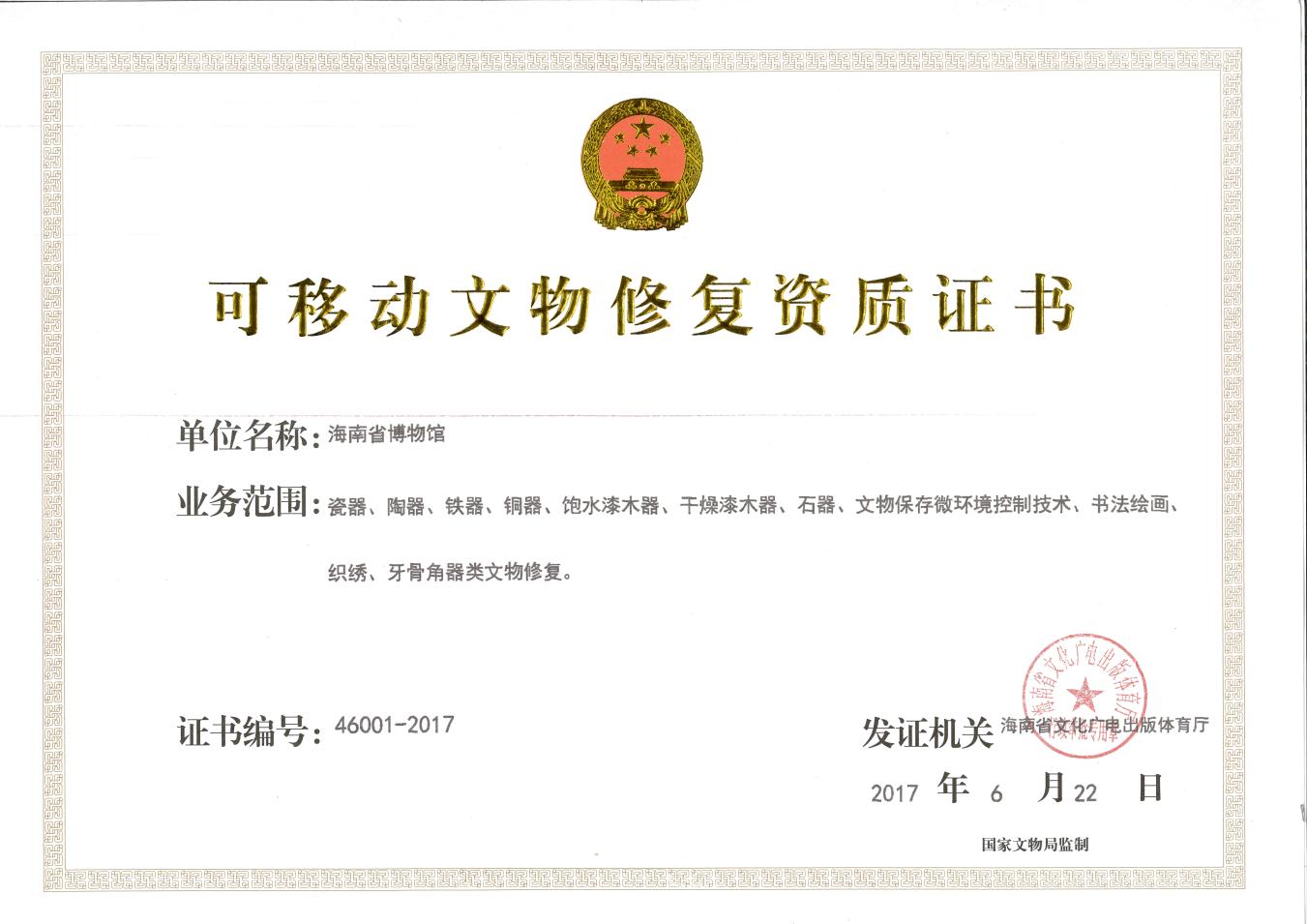

资质介绍:

2012年12月,海南省博物馆成为第二批国家一级博物馆。2015年,海南省博物馆被授予“全国社会科学普及教育基地”称号。2017年6月22日,海南省博物馆取得海南省首个全资质可移动文物修复资质证书,设立有纸类修复室,配备纸质文物修复工作台、酸碱度测试仪等专用设备,现有文物保护与修复专业技术人员8名,修复内容以陶瓷器、古籍、书画类实物为主。