在海南省博物馆刚开放的“譬若天工——中国古代文物中的科技奥秘”特展中,有几件“其貌不扬”的展品,它们的外表虽不引人注目,却承载着中华文明记录方式的发展变迁。今天,就让我们来了解我国古代造纸印刷的发展史。

早在先秦时期,人们将占卜的结果刻在龟甲上。后来,为了方便书写,龟甲变成了竹简和帛,但因为简用竹木制成,不方便携带;帛虽然轻,但价格昂贵。人们使用起来受到很大限制。于是一种新的载体——“纸”应运而生。

关于纸的发明,很多人误认为公元前3000多年由埃及人制作的莎草纸是最早的纸。但这种工艺只是将本地的莎草植物纤维进行物理粘合,没有进行化学处理,算不上真正意义上的纸。甘肃省天水放马滩出土的放马滩纸是目前中国最早的地图纸,但这种纸很有可能属于浇纸法的产物,所谓浇纸,就是将纸浆倒入固定的帘模上形成纸,但用这种方法造出的纸表面粗糙,书写能力不强,所以并没有被广泛使用。而后世的抄纸法,则使用帘模捞出纸浆产纸。

放马滩纸

使用抄纸法造纸的纸工往往供奉蔡伦,以东汉的蔡伦为祖师爷,是因为蔡伦改进了造纸术,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。这种纸原料易找,价格便宜,易于推广。此后纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传。

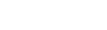

随着历史的演进,造纸技术不断发展完善,在隋唐时期依原料分为麻纸,皮纸和竹纸,并在宋元时期成熟。明朝学者宋应星在他所著的《天工开物》中就详细的描述了几种纸的制造过程,从其中可以看出造纸术的原理是利用竹、木材中富含的植物纤维,将纤维分离然后煮成纸浆,在纸浆冷却之后用平板式的竹帘将纸浆中的水分过滤,成为纸膜,随后风干为纸。

《天工开物》中对造纸术的描述

在造纸术发展的同时,另一种和文字有关的技术——印刷术也在不断被完善。印刷术的前身是先秦时期的印章,通过印章上的刻痕可以在纸上留下固定的文字,这种技术催生了拓片法的产生,所谓拓片,就是将纸覆盖于石碑上,随后用沾墨的布团捶打纸张,使纸上出现文字的技术,但用于拓片的石碑过于沉重,将固定文字刻于木板之上的雕版印刷应运而生。这种印刷方法方便快捷,印刷时,用圆柱形平底刷蘸墨汁,均匀刷于板面上,再小心把纸覆盖在其上,用刷子轻轻刷纸,纸上便印出文字或图画。将纸从印板上揭起,阴干,印制过程就完成了。雕版印刷以梨木,枣木为上等材料,因此,民间常用“枣梨”指代雕版印刷。

海南省博物馆藏海氏族谱木刻版

但雕版印刷也有一些不足之处,由于文学的发展,印刷品的数量不断增多,每印一种书就要雕刻一回板,这会耗费大量的人力物力。而且雕版作为一个整体,如果雕错一个字,整个雕版都要废弃。当时的一些工人在雕错之后会将错字挖掉,再用一块同样大的木块刻好字补上。到了北宋,工匠毕昇在工作过程中认识到了雕版印刷的不足,并在结合前代工匠的经验之后创造了活字印刷。一开始,他选用木制活字,但这种活字在加热固定之后会变形,不能长久使用。于是他改用泥活字,同时改进了印刷过程,这项发明,让印刷本的数量大幅度提升,有效防止了古书籍的缺失,保证了文化的传承。印刷术传入欧洲之后,促进了宗教改革思想的的传播。可以说,印刷术的发明是人类文明发展史上的重要一环。

由此可见,经过了多次的发展与变化,这两种传统技术已经成为了世界文明史上重要的一部分。同时,随着科技的发展,古老的技术也可以在当今发光发热,被称为“当代毕昇”的著名科学家王选,发明了汉字激光照排系统,让中国印刷术达成了从“铅与火”到“光与电”的飞跃。在不久的将来,改良的中国传统技术一定会为文化的传播做出更加巨大的贡献。

撰文:吴梓鸣(实习生)

审核:贾世杰